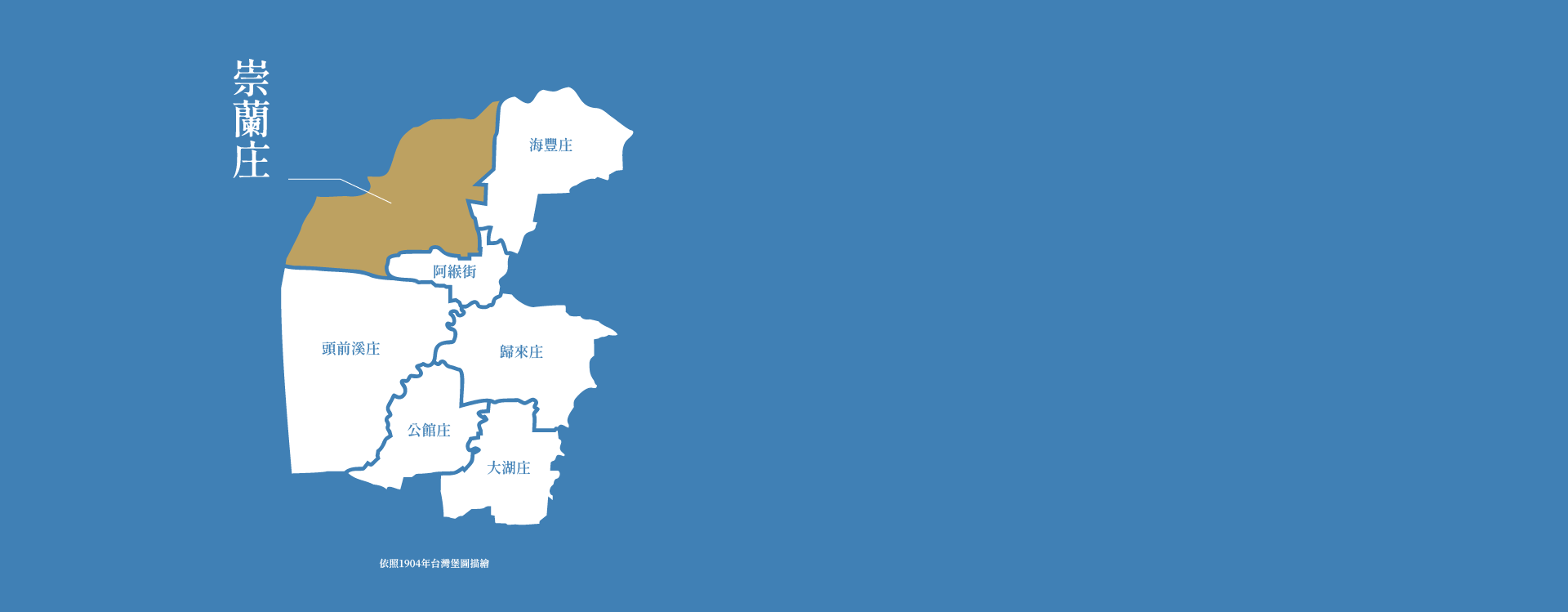

壹、幸福的源起 :

「崇蘭庄」舊名鳳山縣港西中里宗蘭庄, 自清領時期發展至今近二百八十年歷史,近年來屏東市擴大都市計畫範圍,在崇蘭地區設立公園及學校,吸引大量的新住民,道路的開關衝擊原有聚落的生活。

社區可分為「舊聚落型態」和「新建築型態」。

「舊聚落型態」以老人及婦幼居多,社區意識強烈,社區經濟以農工為主,公共設施不足,人口結構高齡化,平均壽命延長,老人照顧需求增高,又因社會環境變遷,家庭結構核心化,婦女就業需求亦大幅度增加, 致使家庭所能扮演的照顧功能漸受影響。需要較多的社會支持與照顧。

「新建築型態」以小家庭為主,家庭成員的教育程度較高,對於子女教育及生活品質要求較高。

為促進地方繁榮及加強社區關懷,民國85年6月成立屏東縣屏東市崇蘭社區發展協會,連結行政部門、教育機構、立案組織及宗教團體等社會資源,以「自主參與」的精神,帶領居民深入瞭解崇蘭,並參與社區營造。

肆、地方特色:

一、人文教育:

二、地方文史:

三、自然景觀:

四、社區產業:

a) 崇蘭絲瓜:

台灣光復初期,崇蘭在地人除了稻米以外 ,也以絲瓜為重要農作物。在早期崇蘭絲瓜是在稻米收成後再種植,此品種絲瓜長出七片葉子時(約一個月左右),就會開花結成絲瓜,此絲瓜稱為「七葉瓜」或「糯米瓜」又因為崇蘭的絲瓜不用棚架栽種,而直接種在地上,所以又稱「土腳瓜」。至於七葉瓜的由來,據耆老轉述,因當時農民生活艱苦,小孩到絲瓜田偷摘絲瓜藤的末端(絲瓜心)回家煮食,沒想到竟為絲瓜成長增添養分,也因此培育出大又甜美的崇蘭七葉瓜。

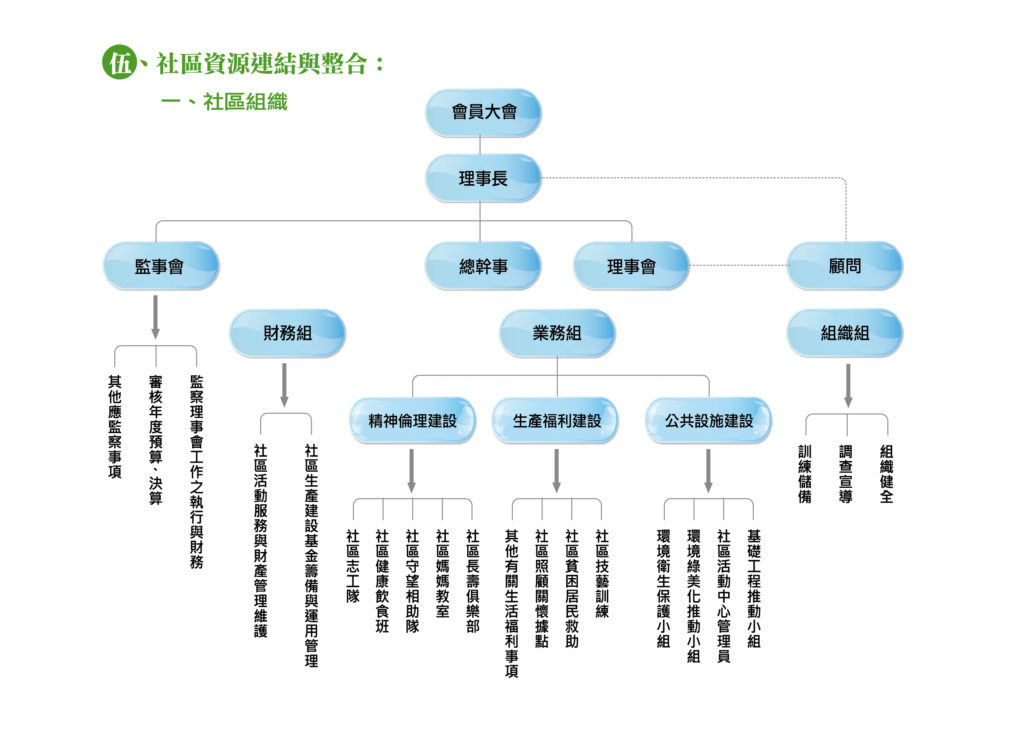

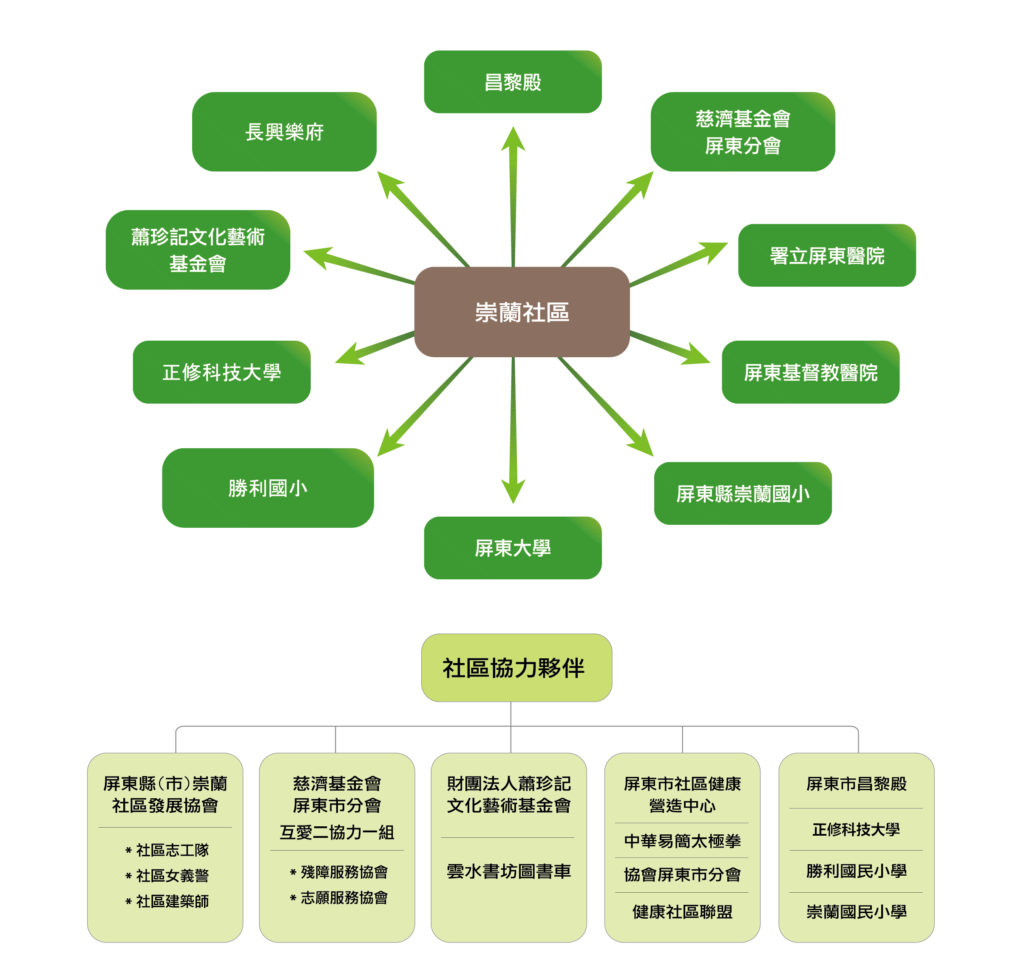

伍、社區資源連結與整合:

一、社區組織

二、社區協力夥伴

陸、福利社區化執行策略:

1、舉辦社區人文講堂,讓社區居民瞭解在地文化。

2、辦理社區志工培訓課程,並參與社區健康學苑種仔師資課程。

3、結合社區實習方案,推展青年學生參與社區營造工作。

4、辦理王科年社區文藝祭,豐富社區居民人文藝術涵養。

5、成立社區閱讀室,結合北管研習及書法研習,推動社區閱讀風氣。

6、成立「蘭陵學堂」社區學習中心,辦理「社區健康學苑」課程。

7、辦理「社區照顧關懷據點」,提供電話問安、諮詢、關懷訪視、健康促進活動、餐飲服務等。

8、協助社區環境綠美化以及環境改造。

柒、福利社區化執行策略:

1、辦理健康學苑課程,提升志工能力,培養居民正確的健康概念。

2、結合慈濟基金會屏東分會,協助社區人文教育及公園環境維護。

3、建置太極拳、回春操、元極舞、社交舞 …等社團的運動地圖。

4、結合7-11及屏東基督教醫院辦理「社區 健康小站」。

5、組織社區志願工作服務隊參加祥和計畫。

6、結合導護媽媽及女義警隊協助國小學童之上、下學安全維護。

7、辦理社區照顧關懷據點及弱勢家庭學童課後陪伴…等業務。

8、成立蘭陵學堂社區學習中心,推展社區終身學習。

9、每週三資源回收點。

10、結合社區工坊辦理「黑金町文創市集」。

11、每週四結合明誠書院辦理兒童讀經班。

12、結合昌黎殿及蕭珍記文化藝術基金會辦理「阿緱社區文藝祭」。

13、連結新興、大湖、龍華、頂柳…等社區 ,組織健康社區聯盟。

捌、未來展望:

一、發展目標:

a) 建立民眾參與機制,推動青少年參與社造工作。

b) 持續辦理社區志工招募及在地人才培訓。

c) 落實社區照顧關懷據點工作,協助弱勢 顧。

d) 以文化崇蘭、藝術社區協助地方永續發展。

e) 串連在地資源,營造和樂的健康社區。

玖、幸福的心情故事… 開滿朱槿的牛車道

崇蘭社區有一條牛車道,只能容下1部車的距離,這條約近 400米的巷道銜接到蕭氏家廟, 是崇蘭開庄的起點,早年是牛車通行的牛車道, 整條巷道最窄的路寬僅2米半, 只能容下1部車的距離,蕭家子弟從這條看似狹窄的道路,走出一條康莊大道。這條牛車道對當地居民來說,深具歷史情感,沿線房舍因保存良好,90年前重建的閩式磚造建築不僅沒有傾頹,反而透著早年大宅門的風韻,崇蘭社區發展協會為讓老庄現新意,選擇崇蘭開庄280年的博愛路456巷的空間,請到在地藝術工作者曹陽、陳林莉、陳美玲和陳忠献等人進行創作。向陽的大紅朱槿及熱情的九重葛陪著許多屏東人長大,這群藝術家結合民眾進行創作。在老舊牆面進行彩繪圖案,加上以回收材料打造的口袋花園,讓近400米巷弄改頭換面,轉入巷弄之間,「花」現驚喜。迷了路卻闖進了日治時間的橫樑、古井或拱門,彷彿墜入時光井,回到充滿人情味的從前。在舊即新的創意下,推動「文化崇蘭‧藝術社區」社區營造工作的主要推手蕭永忠說,這條老街道雖然狹窄,但「變臉」後的社區不僅變漂亮,更變年輕了,未來將串起縣定古蹟蕭氏家廟、蘭陵學堂等文化景點,結合繪畫、音樂等藝文活動,用藝術讓舊部落繼續活化新生。